L’économie maritime est l’un des atouts majeurs de la France, puissance océanique de premier plan. Elle doit être au cœur du débat public et de l’attention des élus.

Alors que la France s’apprête en 2026 à renouveler ses élus municipaux et en 2027 son Président de la République, une réalité stratégique s’impose avec force : la mer est au cœur de notre avenir. Climat, souveraineté, énergie, alimentation, emploi : les grandes transitions du XXIe siècle se réaliseront en grande partie sur et avec l’Océan. Pourtant, les enjeux maritimes sont encore trop souvent relégués en marge du débat public. Avec 13 territoires ultramarins, une zone économique exclusive de plus de 11 millions de km², la deuxième au monde, et 5 800 km de côtes en métropole, la France est une puissance maritime de premier plan.

Cette position unique confère à nos élus, présents et futurs, une responsabilité immense : celle de faire de l’économie bleue un pilier stratégique du développement national et local.

UN TISSU D’ENTREPRISES DYNAMIQUES ET INTÉGRÉES

L’économie maritime française représente aujourd’hui 119 milliards d’euros de valeur et plus de 486 000 emplois directs et pourrait atteindre 150 milliards et un million d’emplois d’ici 2030 dans des conditions politiques, économiques et sociales favorables. Ce potentiel de croissance s’appuie sur un tissu d’entreprises dynamiques composé de grands groupes comme CMA CGM, Naval Group, Bureau Veritas, des chantiers navals de toutes tailles dont Chantiers de l’Atlantique, le plus grand d’Europe, de nombreuses ETI et PME dont la compagnie du Ponant l’un des leaders français de la croisière dont le trois-mâts historique « Ponant » a obtenu en 2023 le prestigieux label « Relais & Châteaux », des start-ups de la Blue Tech, des professionnels dans tous les services, des coopératives de pêche, des exploitants aquacoles, etc…, mais aussi sur des territoires, en métropole et outremer, qui innovent au quotidien. Le transport maritime, la construction navale, la pêche, le tourisme littoral, les énergies marines renouvelables, la biotechnologie bleue ou encore la protection des fonds marins sont autant de secteurs stratégiques. Tous sont dépendants d’une gouvernance locale, d’investissements publics, de politiques d’aménagement et de choix technologiques que les prochaines équipes municipales et nationales devront assumer.

QUATRE DOSSIERS URGENTS

Au-delà de ces enjeux structurels, plusieurs dossiers techniques requièrent une attention immédiate de la part des prochaines équipes gouvernementales et parlementaires. Ces questions, souvent perçues comme sectorielles, ont en réalité des répercussions majeures sur l’économie nationale et l’emploi dans nos territoires.

L’actualité chaude du shipping se concentre sur quatre dossiers urgents : le « fléchage » des 350 millions d’euros annuels de l’ETS maritime (Ndlr, système d’échange de quotas d’émissions) vers la décarbonation du secteur, la restauration des exonérations de charges sociales supprimées en 2025, l’intensification de la lutte contre le dumping social dans la Manche et en Méditerranée, et l’adoption du projet de loi sur la compétitivité du transport à la voile pour transformer notre expertise unique en leadership industriel mondial – quatre mesures cruciales pour la compétitivité et l’avenir du pavillon français.

ACCOMPAGNER LA DÉCARBONATION

Depuis janvier 2024, le secteur maritime français contribue au système européen d’échange de quotas carbone. Cette nouvelle ressource, loin de constituer une contrainte, doit devenir le levier de notre transformation énergétique.

Il convient de saluer la démarche constructive d’Armateurs de France, du Gican et de Ports de France qui ont présenté un plan stratégique de décarbonation ambitieux proposant de réinvestir intégralement ces fonds dans la transition du secteur : construction de démonstrateurs zéro émission, déploiement d’infrastructures portuaires multi-énergies, soutien aux équipementiers français. Cette approche collaborative illustre parfaitement la capacité de notre filière à s’organiser et à proposer des solutions concrètes, tout en démontrant l’importance d’une gouvernance claire et partagée entre acteurs publics et privés pour garantir une répartition pragmatique et efficace des fonds.

Toutefois, il importe de veiller à ce que l’ensemble de la chaîne de valeur maritime ne soit pas oubliée dans cette dynamique. La décarbonation doit concerner l’ensemble des maillons de la chaîne maritimo-portuaire et logistique pour être efficace, car elle concerne tout autant les services maritimes, les activités de manutention portuaire, les prestataires logistiques, les organismes de formation, que les secteurs traditionnellement représentés. Cette transition énergétique du maritime ne pourra réussir que si elle intègre l’hinterland et repose sur une approche multimodale et massifiée, inclusive et coordonnée, à même de répondre aux exigences économiques, écologiques et sociales du long terme en mobilisant l’ensemble de l’écosystème maritime.

LUTTER CONTRE LE DUMPING SOCIAL

La suppression partielle des exonérations de charges patronales pour certaines activités maritimes en 2025 a constitué un signal en contradiction avec nos ambitions. Alors que nos armateurs innovants investissent massivement dans la décarbonation, cette mesure fragilise leur compétitivité face à des pavillons étrangers moins contraints. Le tir devrait être corrigé dès 2026 : l’emploi maritime français et l’attractivité de notre pavillon en dépendent.

Dans la Manche comme en Méditerranée, la prolifération de pratiques de dumping social menace directement notre modèle social maritime. Plusieurs contrôles annuels annoncés sur le transmanche constituent un premier pas mais l’ampleur du phénomène exige une réponse systémique. Au-delà des contrôles, c’est une harmonisation européenne des standards sociaux qui s’impose, accompagnée de sanctions dissuasives pour les armateurs contrevenants.

INQUIÉTUDE SUR LES EMR

Pour la filière des Énergies marines renouvelables (EMR), l’adoption à la fin de l’été de la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), suscite des inquiétudes dans l’écosystème maritime français.

Après trois années de concertation, cette nouvelle phase d’incertitude menace directement nos ambitions énergétiques et notre souveraineté industrielle. L’enjeu est pourtant majeur avec un objectif de 18 GW d’éolien en mer en service en 2035, 26 GW en 2040, et jusqu’à 45 GW en 2050. Cette ambition conditionne non seulement notre transition énergétique, mais aussi le maintien de notre excellence industrielle maritime. Un tiers de la capacité de production européenne est localisée en France, aux Chantiers de l’Atlantique, au Havre, à Cherbourg, représentant 8 000 emplois répartis sur nos façades maritimes.

Au-delà de l’éolien, c’est l’avenir de technologies émergentes comme l’hydrolien qui se joue. Des PME françaises innovantes ont massivement investi dans cette filière d’avenir. Un coup d’arrêt serait particulièrement dommageable pour notre leadership technologique. La PPE3 doit également reconnaître le rôle central de nos ports dans cette transition : accueil des terminaux d’importation d’hydrogène vert, bases de maintenance des parcs éoliens, production de carburants de synthèse pour le transport maritime. Cette planification énergétique conditionne la réussite de nos objectifs climatiques et notre compétitivité face aux géants asiatiques. Il ne faut pas que la PPE3 devienne la PPE de l’abdication. L’indépendance énergétique française et l’avenir de notre industrie maritime en dépendent.

LES PROMESSES DE LA VOILE

En matière de propulsion vélique, la France dispose d’une expertise unique avec des entreprises comme Solidsail, OceanWings ou TOWT. Le projet de loi sur la compétitivité du transport à la voile¹ doit créer un cadre juridique et fiscal adapté. Reconnaissance des navires à propulsion principale vélique (PPV) et auxiliaire vélique (PAV), suramortissement vert bonifié, intégration au Registre international français : ces mesures positionneraient la France en leader mondial d’une technologie d’avenir. Mais au-delà des incitations, c’est toute une filière de formation qu’il faut accompagner, et en premier lieu l’École nationale supérieure maritime (ENSM) qui a structuré la première formation au monde sur le sujet, déjà proposée en partie sur le site de l’Organisation maritime internationale et qui doit prochainement être dispensée aux navigants.

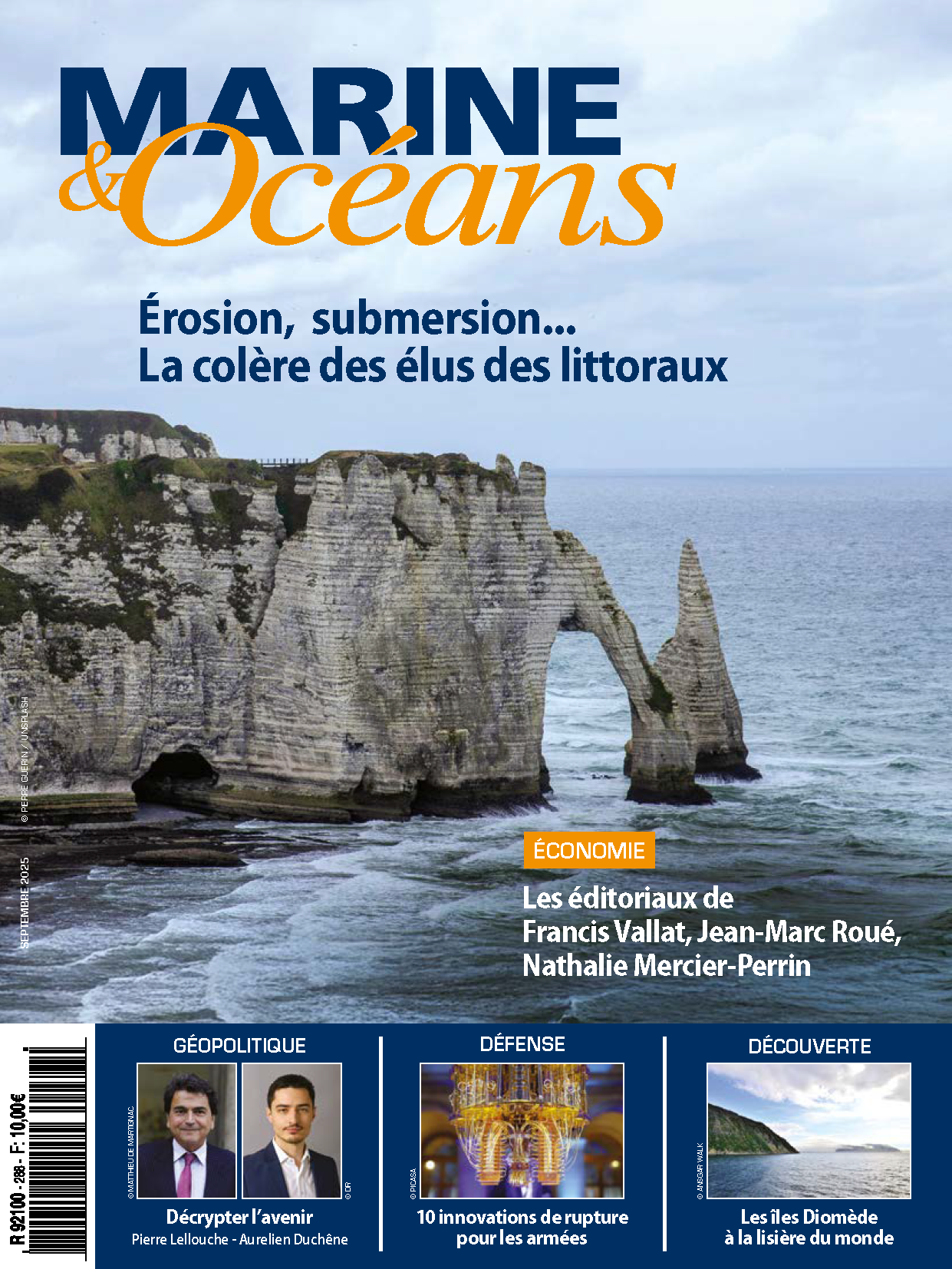

UN LITTORAL EN MUTATION : L’URGENCE D’AGIR

Mais cette économie est vulnérable. Le changement climatique modifie profondément notre géographie littorale. L’érosion côtière s’accélère : 20% des côtes métropolitaines pourraient être touchées d’ici 2045.

Des pans entiers de nos territoires sont menacés : plages, falaises, marais, ports, quartiers résidentiels ou zones d’activité. De Xynthia à Chido, les tempêtes et cyclones ont démontré la brutalité de ces phénomènes, désormais récurrents. Environ 5 200 logements et 1 400 locaux d’activités sont déjà identifiés comme exposés à court ou moyen terme, pour une valeur estimée à plus de 1,2 milliard d’euros. Les territoires ultramarins – les Antilles, la Guyane, la Réunion, la Polynésie française – sont également en première ligne, victimes à la fois de la montée des eaux, de l’érosion des plages et du blanchissement des récifs coralliens.

Cette transformation du trait de côte impacte directement les piliers de l’économie bleue dans de nombreux domaines :

- la pêche et l’aquaculture : les changements de température et de salinité bouleversent les habitats marins. Certaines espèces migrent, d’autres disparaissent, menaçant la pérennité des pêcheries.

- le tourisme côtier : la disparition de plages, la fermeture de sentiers littoraux ou la fragilité accrue des infrastructures pèsent sur l’attractivité.

- les ports et le transport maritime : certaines infrastructures doivent être repensées pour résister à la montée des eaux et à l’instabilité des sols.

- les énergies marines : les projets d’éolien en mer ou d’hydrolien exigent une planification à long terme et une gestion cohérente du domaine public maritime.

Face à ces défis, les solutions existent et les prochaines mandatures devront adopter une stratégie claire et coordonnée pour les mettre en œuvre :

- Favoriser l’adaptation : végétalisation des dunes, reconstitution de plages, restauration des mangroves, usage de récifs artificiels, drainage naturel des sols.

- Protéger et requalifier les zones exposées : planification d’un « recul stratégique » là où il est inévitable, relocalisation des activités vulnérables.

- Renforcer les infrastructures portuaires et littorales : améliorer leur résilience face aux tempêtes et à l’érosion, notamment dans les territoires d’outre-mer.

- Soutenir la recherche et la formation et développer le mentorat : développer l’expertise locale, notamment dans les domaines de la construction navale durable, des biotechnologies marines, de l’économie circulaire et de la prévision océanographique.

Nathalie Mercier-Perrin

Présidente du Cluster maritime français